| Сохраненная культура: 2010-2022 Труды по архитектуре и рисунки Виктора Кочедамова

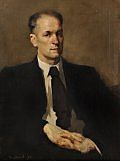

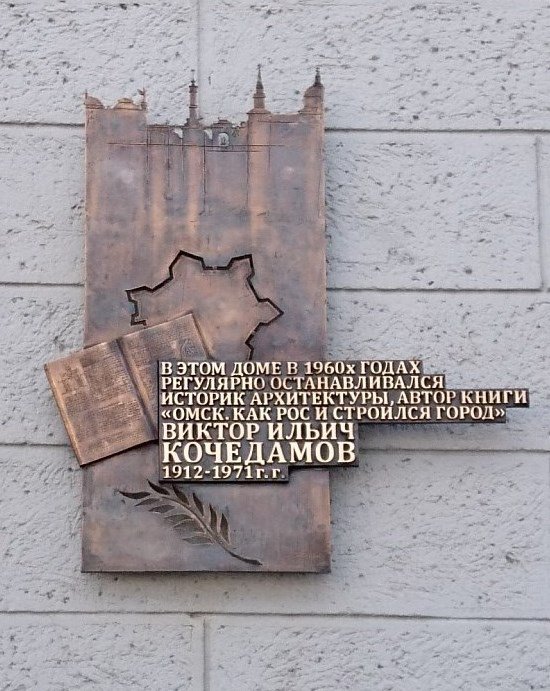

Сайт «Виктор Кочедамов: творчество и современность. К 110-летию со дня рождения архитектора, педагога, ученого»: https://kochedamov.ruБиографияВиктор Ильич Кочедамов (1912-1971) — советский архитектор, педагог и ученый, специалист по истории архитектуры и градостроительству Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки и Средней Азии. Портрет В.И. Кочедамова работы акад. А. Мыльникова (1949). Родился 21 апреля (4 мая) 1912 года в городе Омске в семье мелкого коммерческого служащего Ильи Ефимовича Кочедамова. После окончания семилетней школы имени В. И. Ленина летом 1927 года он поступил на архитектурное отделение Омского художественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля. В 1929—1930 годах Виктор Кочедамов проходил учебную практику: был прорабом при строительстве электрокомбината в Усть-Абакане (Хакасия). В 1931 году окончил техникум и продолжил свой трудовой путь техником-архитектором Промстройпроекта в Саратове (1931—1932), затем в течение трех лет работал старшим архитектором Крайпрогора в Сталинграде (1932—1935), проектировал школы, жилые дома, административные и общественные здания, включая Дом Легпрома и гостиницы «Интурист» и «Большая Сталинградская» на главной городской площади Павших Борцов. В 1935 году В. И. Кочедамов поступил на архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств (Ленинград). Летом 1941 года ушел на фронт добровольцем. Воевал на Ленинградском фронте, недалеко от Красного Села. Осенью 1941 года вместе с другими выпускниками был отозван с военных позиций для защиты диплома. Работа над проектом здания библиотеки Академии наук велась в тяжелейших условиях блокадного Ленинграда. Защита состоялась в декабре 1941 года. В Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Виктор Ильич Кочедамов последовательно занимал должности аспиранта, ассистента, доцента кафедры архитектуры проектирования, ученого секретаря, более 20 лет деканом архитектурного факультета. В 1947 году получил степень кандидата архитектуры. В 1966 году ему был присвоено ученое звание профессора. В. И. Кочедамов участвовал в проектировании многочисленных объектов архитектуры и строительства от Прибалтики до Владивостока. В науке посвятил жизнь изучению архитектуры и градостроительства Ленинграда-Санкт-Петербурга, Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки и Средней Азии. Скончался в городе Ленинграде 21 января 1971 года, был похоронен на Богословском кладбище. Статья о В.И. Кочедамове в Викидепии (редакция от 20.08.2012 в PDF, действующая редакция).

«В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых». Издание в 4 томах.

В историю советской архитектуры Виктор Ильич Кочедамов (1912–1971) вошел как строитель довоенного Сталинграда; авторитетный ученый, специалист по истории архитектуры и градостроительства Санкт-Петербурга, Средней Азии, Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки; талантливый педагог, более 20 лет возглавлявший архитектурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР. Четыре тома издания, посвященного памяти В. И. Кочедамова, включают биографические материалы об архитекторе и ученом, его статьи по истории градостроительства и монографии с комментариями и сопроводительными материалами современных исследователей, а также публикации В. И. Кочедамова по педагогике и воспоминания его коллег и учеников. Весной 2021 года проект «Сохраненная культура» выпустил в свет печатную версию четырехтомника. Издание стало победителем целого ряда престижных конкурсов, в их числе: – XVII Всероссийский конкурс краеведческих и региональных изданий «Малая Родина», организованного Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Победа в номинации «Наука и технологии». Том IПервый том издания В. И. Кочедамова включает биографические материалы об архитекторе и ученом, очерк сталинградского периода его деятельности, подготовленный специалистом по градостроительной истории Волгограда, канд. техн. наук, проф. П. П. Олейниковым; статью В. И. Кочедамова «Городские водоемы Бухары и Самарканда» с комментариями современных исследователей из Самаркандского архитектурно-строительного института (Узбекистан); а так же труды В. И. Кочедамова по педагогике и воспоминания его коллег и учеников, в том числе д-ра архитектуры, чл.-корр. Российской академии архитектуры и строительных наук Ю. И. Курбатова и д-ра архитектуры, чл.-корр. Российской академии архитектуры и строительных наук Н. П. Крадина. Отдельный раздел посвящен стихам и графическим работам В. И. Кочедамова. Электронная версия I тома: PDF-файл (30 Мб) Том IIВторой том издания трудов В. И. Кочедамова включает две ленинградские монографии архитектора и ученого: «Набережные Невы» (1954) и «Мосты Ленинграда» (1958). А также многочисленные статьи 1950-х гг., посвященные градостроительной истории Петербурга-Ленинграда, в которых Кочедамов первым из отечественных историков архитектуры воссоздал весь процесс строительства городских набережных, вначале деревянных, затем каменных, захвативший период с начала ХVIII до середины ХХ века. Очерки-комментарии к монографиям и статьям В. И. Кочедамова подготовил петербургский историк, краевед и писатель К. С. Жуков.

Электронная версия II тома: PDF-файл (35 Мб)

Том IIIТретий том включает две крупные монографии автора «Омск. Как рос и строился город» (1960) и «Тобольск. Как рос и строился город» (1963) с актуальными статьями и комментариями современных омских и тобольских исследователей: А. П. Сорокина, В. С. Кузеванова, А. Н. Гуменюк, Г. Б. Буслаевой, И. В. Балюнова; а так же труды В. И. Кочедамова по сибирской геральдике с комментариями петербургского историка и геральдического художника М. Ю. Медведева и уникальный материал по истории Русской Америки с комментариями историка и этнографа А. В. Гринёва. Отдельный подраздел посвящен оцифровке и передаче на музейное хранение обширного личного и научного архива архитектора и ученого. Электронная версия III тома: PDF-файл (44 Мб)

Том IVЧетвертый том издания трудов В. И. Кочедамова включает монографию «Первые русские города Сибири», подводящую итоги многолетних исследований архитектора и ученого, ставшую апогеем его научного творчества, но опубликованную уже после смерти автора в 1978 г., с предисловием советского историка, археолога, этнографа, акад. АН СССР А. П. Окладникова; материалы по градостроительной истории Сибири и Дальнего Востока, подготовленные В. И. Кочедамовым на рубеже 1960–70-х гг.; а также очерки, статьи и научные комментарии современных сибирских, дальневосточных, петербургских и московских исследователей: д-ра ист. наук А. Ю. Майничевой, д-ра архитектуры В. И. Царёва, Е. С. Ерофеева, В. И. Трухина, к. и. н. Е. А. Багрина, к. иск. В. И. Плужникова. Электронная версия IV тома: PDF-файл (44 Мб)

Монография П. П. Олейникова «Мастера архитектуры Сталинграда. Архитектор Виктор Кочедамов» (2022)

Сталинград начала 1930-х годов — передовой индустриальный центр и главная стройка страны. Именно в этот период в Сталинграде начинает работать Виктор Ильич Кочедамов (1912–1971), в ту пору — молодой специалист, выпускник архитектурного факультета Омского художественно-промышленного техникума им. М. А. Врубеля. За короткий срок, с 1931 по 1935 год, Кочедамов становится из одним из ведущих архитекторов довоенного Сталинграда. По его проектам возводятся ключевые объекты нового города: дом Легпрома, гостиницы «Интурист» и «Большая Сталинградская», грандиозный комплекс дома специалистов на 300 квартир, многочисленные здания в рабочих поселках Сталинградского тракторного завода и завода «Красный Октябрь». В историю советской архитектуры В. И. Кочедамов вошел как авторитетный ученый, исследователь градостроительной истории Средней Азии, Санкт-Петербурга, Сибири и Русской Америки, и талантливый педагог, более 20 лет возглавлявший архитектурный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина АХ СССР. Ранний, довоенный период его творчества долгое время оставался неизученным, ведь большая часть зданий исчезла в огне Сталинградской битвы. Проект «Сохраненная культура» восполняет этот пробел: в монографии П. П. Олейникова представлены самые полные сведения о сталинградских проектах Кочедамова, а также редкие фотографии, чертежи и эскизы из личного архива архитектора.

Электронная версия: PDF-файл (30 Мб)

«Самый молодой архитектор довоенного Сталинграда». Статья П. П. Олейникова в журнале «Вестник. "Зодчий. 21 век"». № 1(82), 2022

В мае 2022 года проект «Сохраненная культура» выпустил монографию «Мастера архитектуры Сталинграда. Архитектор Виктор Кочедамов». От том, как шла работа над изданием, посвященном 110-летию со дня рождения В. И. Кочедамова и 80-летию Победы в Сталинградской битве, рассказал его автор, волгоградский ученый, кандидат технических наук, профессор ВолгГТУ П. П. Олейников.

Электронная версия: PDF-файл (523 Кб)

Презентация монографии П. П. Олейникова «Мастера архитектуры Сталинграда. Архитектор Виктор Кочедамов» в Волгоградском Доме архитекторов

20 мая 2022 года в Волгоградском доме архитекторов состоялось торжественное собрание, посвященное 110-летию со дня рождения архитектора, ученого и педагога Виктора Ильича Кочедамова (1912-1971). На церемонии была представлена монография волгоградского исследователя Петра Петровича Олейникова «Мастера архитектуры Сталинграда. Архитектор Виктор Кочедамов», вышедшая из печати в мае 2022 года при поддержке и активном участии проекта «Сохраненная культура». Открылась уникальная выставка исследовательских материалов о жизни и творчестве В. И. Кочедамова в Сталинграде в 1931-1935 годах. Прошло награждение участников Всероссийского студенческого творческого конкурса на лучший проект памятных досок в городе Волгограде, посвященного 80-летию Победы в Сталинградской битве. Доклад М. Ю. Медведева «Архитектор, историк, геральдист: труды В. И. Кочедамова» в Государственном Эрмитаже

13 апреля 2022 года петербургский историк и геральдический художник Михаил Медведев выступил с докладом «Архитектор, историк, геральдист: труды В. И. Кочедамова» на традиционном семинаре «Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина» в зале Совета Государственного Эрмитажа.

Всероссийский творческий конкурс для студентов и аспирантов на лучший проект памятных досок в городе Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битве

25 января 2022 года Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ и проект «Сохраненная культура» при поддержке Волгоградской организации Союза архитекторов объявили памятных досок, которые могут быть установлены в Волгограде на корпусе «А» дома специалистов, построенном в 1934 году по проекту архитекторов В. И. Кочедамова и И. В. Ткаченко и восстановленном в 1949 году по проекту архитектора И. Е. Фиалко. На сегодняшний день это здание охраняется государством и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс застройки ул. Советской». Проекты на конкурс принимаются до 1 марта 2022 года (12:00 Мск). Объявление о старте конкурса на сайте ВолгГТУ: https://vgasu.ru/press-service/announcements/konkurs-na-luchshiy-proekt-pamyatnykh-dosok-v-gorode-geroe-volgograde/

«Самый молодой архитектор довоенного Сталинграда». Сюжет о В. И. Кочедамове на телеканале «Россия 1. Волгоград»

«Местное время. Суббота», выпуск от 22 января 2022 года. Смотреть с отметки 3 мин. 43 с.

Ссылка: https://youtu.be/Qvl9mXQdguM

«Осмысление и цифровизация наследия советских архитекторов А. В. Махровской, В. И. Кочедамова и А. И. Наумова в рамках проекта ”Сохраненная культура”». Статья в журнале «Искусство Евразии». № 4(23), 2021. С. 282-299

В декабре 2021 года международный рецензируемый научный журнал «Искусство Евразии» опубликовал статью В. Б. Наумова и А. Н. Асмоловой, в которой была раскрыта роль и значение выхода четырехтомника «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства с комментариями современных ученых» в актуальном исследовательском процессе. «Наследие В. И. Кочедамова и его значение для современной науки». Статья в журнале «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока». № 4(9), 2021. С. 100-117

В декабре 2021 года в журнале «Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока» (№ 4(9)) вышла статья омского историка, доцента ОмГУ В. С. Кузеванова, в которой автор рассматривает труды В. И. Кочедамова как комплексный источник для различных областей знания, включая историю архитектуры и градостроительства, социальную историю, краеведение и урбанистику. «Возвращение Виктора Кочедамова». Интервью В. Б. Наумова журналу «Вестник. "Зодчий. 21 век"». № 1(78), 2021. С. 90-93

В апреле 2021 года проект «Сохраненная культура» выпустил четырехтомник «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых». О том, как шла работа над изданием и почему статьи и монографии, написанные более полувека назад, вновь актуальны, рассказал основатель и руководитель проекта, внук архитектора Виктор Наумов. Скачать PDF (5,12 Мб) Презентация 4-томника «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых» в Санкт-Петербургском государственном университете

23 сентября года 4-томное издания трудов В. И. Кочедамова было представлено в Санкт-Петербурге, в Петровском зале здания Двенадцати коллегий. Видеозапись события можно посмотреть на официальном youtube-канале СПбГУ. Материалы презентации здесь. Презентация 4-томника «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых» в Омской государственной областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина

5 августа 2021 года состоялась презентация 4-томного издания трудов В. И. Кочедамова на родине архитектора и ученого — в Омске. Мероприятие прошло в ОГОНБ им. А.С. Пушкина, подробный отчет о событии на сайте библиотеки. Материалы презентации можно посмотреть здесь.

Презентация 4-томника «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых» на Международной научной конференции XVI Баландинские чтения

15 апреля 2021 года состоялась презентация 4-томника «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых» на Международной научной конференции XVI Баландинские чтения (г. Новосибирск).

В формате видеоконференции в рамках пленарного заседания новое издание проекта «Сохраненная культура» представил его основатель и руководитель Виктор Борисович Наумов, внук В. И. Кочедамова. Материалы презентации можно посмотреть здесь.

В представлении четырехтомника приняли участие наши авторы: кандидат исторических наук, доцент Омского государственного университета Виктор Сергеевич Кузеванов (г. Омск) и краевед, заместитель директора, руководитель Центра краеведческой информации Омской государственной областной научной библиотеки Алексей Петрович Сорокин. С кратким приветственным словом к участникам и слушателям презентации обратилась доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, главный научный сотрудник в НГУАДИ Анна Юрьевна Майничева (г. Новосибирск).

Презентация «Осмысление творческого и научного наследия историка архитектуры В. И. Кочедамова в рамках проекта «Сохраненная культура»

23 октября 2020 год руководитель проекта «Сохраненная культура» Виктор Наумов и наши авторы, историки Алексей Сорокин (г. Омск) и Егор Багрин (Санкт-Петербург), приняли участии в Zoom-конференции в рамках I Тюменского музейного форума «Музей как фактор культурного пространства». Здесь представлены материалы нашего участия в форуме: презентация и видео. Материалы о В. И. Кочедамове на выставке «ХУДПРОМ 100» (г. Омск)

С 18 декабря 2020 года по 11 апреля 2021 года в Омском областном музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля (Врубелевский корпус, ул. Ленина, 3) действует выставочный проект «ХУДПРОМ 100», посвященный юбилею Сибирского художественно-промышленного техникума. «Сохраненная культура» предоставила материалы для этой выставки: фотографии, записи и проектные зарисовки из личного архива ленинградского архитектора, ученого и педагога Виктора Кочедамова (1912-1971), который имеет к Худпрому самое прямое отношение.

Уроженец Омска, В. И. Кочедамов поступил на архитектурное техникума в 1927 году, сразу после семилетней школы. А спустя четыре года, по окончанию Худпрома, начал работать архитектором, сначала в саратовском Промстройпроекте, затем в сталинградском Крайпогоре.

Недавний студент успешно проектировал школы, жилые дома, административные и общественные здания. Дом Легпрома и гостиницы «Интурист» и «Большая Сталинградская», построенные по проектам юного Виктора Кочедамова, определили архитектурный облик площади Павших Борцов, административного центра довоенного Сталинграда. Так что образование омский техникум давал очень серьезное.

«Худпром был открыт в Омске осенью 1920 года и просуществовал десять лет. Учебное заведение задумывалось еще на заседаниях дореволюционного «Общества художников и любителей изящных искусств Степного края», — говорит куратор музейного проекта Светлана Изотенко. — Тогда же были сделаны первые шаги по сбору средств на его создание. Поначалу училище называлось Художественно-промышленной школой, затем – Художественно-промышленным Практическим институтом, в 1923–1930 годах – Художественно-промышленным техникумом.

Задача перед ним стояла самая передовая: подготовить художников для работы на массовом производстве. Союз искусства и техники должен был обеспечить проникновение художественных форм во все сферы жизни: архитектуру, мебельную промышленность, полиграфию, текстиль. За десять лет омский Худпром дал стране и региону большое количество специалистов. Его выпускники работали промышленными рисовальщиками, техниками-руководителями, производителями работ в местхозах и различных трестах, на текстильных фабриках, в школах, издательствах, театрах, рабочих клубах сибирских городов».

Примечательно, что первый опыт подобного учебного заведения был реализован в Германии, всего лишь на год раньше: в 1919-м в Веймаре открылась государственная Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус (#Bauhaus). Чуть позже, в декабре 1920 года, в Москве были созданы Высшие художественно-технические мастерские (#ВХУТЕМАС).

«Очень скоро техникумы аналогичного профиля появились в Ленинграде (тогда еще Петрограде), Воронеже, Вятке (Кирове), Нижнем Новгороде, Саратове, Екатеринбурге (затем Свердловске). В Сибири первой школой нового образца посчастливилось стать омскому Худпрому», — поясняет Светлана Изотенко.

Один из разделов выставки «ХУДПРОМ 100» посвящен выдающимся выпускникам омского Худпрома — архитекторам Омска, Новосибирска и других городов (Е. А. Степанову, Г. А. Капустину, В. А. Касаткину), живописцам (К. П. Белову, К. Н. Щекотову, Т. П. Козлову, художникам-графикам (Е. А. Крутикову и др.).

Имя В. И. Кочедамова занимает в этом списке почетное место: на выставке можно ознакомиться с его проектами, узнать биографию ученого и архитектора, впоследствии окончившего ленинградский Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств, а затем более 20 лет возглавлявшего архитектурный факультет этого вуза.

В рамках круглого стола «Наследие и роль Худпрома в культуре Омска и Сибири», приуроченного к открытию выставки, известный омский историк и краевед, заместитель директора Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина Алексей Сорокин презентовал интернет-версию 4-томника «В. И. Кочедамов. Труды по истории градостроительства c комментариями современных ученых». Напомним, что работу над этим изданием проект «Сохраненная культура» ведет с 2019 года. Все 4 тома доступны на нашем сайте в формате PDF: https://www.russianlaw.net/art/kochedamov/

Ссылка на пост о выставке в группе «Сохраненная культура» на Facebook - https://www.facebook.com/groups/savedculture/permalink/801121677140765/

DVD-диск «Виктор Ильич Кочедамов. Труды по истории градостроительства»

Первое издание на СД-диске вышло в декабре 2012 года в рамках проекта "Сохраненная культура" (см. презентацию О проекте «Сохраненная культура»). Второе издание DVD-диска с рукописями В.И. Кочедамова вышло в апреле 2013 года и, помимо новых материалов, опубликованных на диске, включает в себя материалы Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и прикладные исследования в области архитектуры, искусства, дизайна и медиатехнологий», посвященной 100-летию со дня рождения В.И. Кочедамова, архитектора и ученого и прошедшей в Омске, 17 декабря 2012 года. После окончания оцифровки всего архива по Сибири и Средней Азии в декабре 2013 года вышло третье издание DVD-диска и закончена передача материалов по Сибири и Средней Азии в дар Омскому государственному историко-краеведческому музею. В сентябре 2014 диск выложен в открытый доступ. В апреле 2015 года завершено издание всех архивов В.И. Кочедамова - вышел двойной DVD-диск «В.И. Кочедамов. Труды и архивы по истории градостроительства. Сибирь, Санкт-Петербург». Скачать анонс DVD-диска (редакция 2014 года) (PDF, 1,3 Мб). Скачать анонс двойного DVD-диска (финальная редакция 2015 года) (PDF, 1,9 Мб). Диск распространяется по библиотекам, научным и учебным организациям и заинтересованным лицам бесплатно. В.И. Кочедамов: «Стремление к строительству»

В.И. Кочедамов: «Стремление к строительству» // Журнал "Вестник. "Зодчий. 21 век", №3(68), 2018, С.68-77. Имя Виктора Ильича Кочедамова неспроста вписано в летопись градостроительства России. Его научные труды, посвященные истории архитектуры Санкт-Петербурга, городов Сибири и Средней Азии, – народное достояние, кладезь знаний, образец любви к родной стране. PDF-файл (1,7 Мб) Олейников П.П. «Кочедамов Виктор Ильич» // Архитектурное наследие СталинградаМатериал из книги: Олейников П.П. Архитектурное наследие Сталинграда. — Волгоград: Издатель, 2012. — С. 224—227. — 560 с. PDF-файл (385 Кб). Информация о книге и авторе доступна по адресу: http://www.stalingrad1.ru/ Фильм Зинаиды Курбатовой «Сталинский ампир»На 10-й минуте фильма в кадре дважды появляется архитектор, ученый и педагог Виктор Ильич Кочедамов. Ссылка: https://youtu.be/uOhZdZUnPgA

Рисунки и акварелиМонографии«Набережные Невы»В. И. Кочедамов. Набережные Невы. — Ленинград: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре , 1954—180 с. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 19 Мб).

Ленинград — город замечательных ансамблей. Лучшие из них расположены на берегах Невы и образуют архитектурный центр города. «Мосты Ленинграда»В. И. Кочедамов. Мосты Ленинграда. — Ленинград: Государственное издательство «Искусство», 1958—58 с. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 12,6 Мб).

Ленинград — город мостов. Здесь их не меньше, чем в Венеции, больше, чем в изрезанном каналами Амстердаме и много больше, чем в любом другом городе мира. Расположенный в дельте Невы на 101 острове, город пересечен 65 реками, каналами и проливами, на которых поставлено более 350 мостов общей длиной 11 км. Многие мосты охраняются государством как выдающиеся памятники архитектуры, сыгравшие не последнюю роль в формировании художественного облика города. Мосты тесно связаны с набережными, гранитный пояс которых сковал берега рек Невы, Фонтанки, Мойки и каналов Грибоедова, Зимнедворцового и других. Строители набережных учли разницу природных свойств узких рек и простора Невы: первые ограждены ажурными решетками, а по берегам величественной реки поставлены массивные гранитные парапеты. В гранитные стены каналов врезаны лестницы-спуски, а на Неве они — за пределами набережных. Там, где Нева особенно просторна — у стрелки Васильевского острова, набережная, как могучий бастион, выдвинута навстречу течению реки. По-разному решены и мосты. Так, например, арки больших невских мостов оставлены гладкими, без украшений, так как их трудно рассмотреть издали, в то же время боковые части мостов на малых реках и каналах часто обогащены литым чугунным орнаментом и другими декоративными деталями. ... Двухвековая история смены материалов, конструкций и архитектурных стилей оставила на водных протоках города памятники различных периодов развития русской мостостроительной культуры. «Омск. Как рос и строился город»В. И. Кочедамов. Омск. Как рос и строился город. — Омск : Омское книжное издательство, 1960—112 с. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 20 Мб).

Оглавление ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Тобольск. Как рос и строился город»В.И. Кочедамов. Тобольск. Как рос и строился город. — Тюмень: Тюменское книжное издательство, 1963—156 с. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 12,3 Мб).

В 1962 году Тобольску исполнилось 375 лет. В прошлом «стольный город» огромных сибирских пространств, он с перемещением торговых путей постепенно терял свое былое значение. Ощутимый удар ему нанесла железная дорога, прошедшая в 300 км южнее города. Теперь это районный центр Тюменской области, с кипучей деятельностью речного порта — пульса энергичной жизни необъятного Обского Севера. Тобольск — город замечательных архитектурных памятников, созданных, главным образом, в XVIII веке или в близкое к нему время. «Первые русские города Сибири»В.И. Кочедамов. Первые русские города Сибири. — М.: Стройиздат, 1978—190 с. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 18,6 Мб).

Книга посвящена градостроительному освоению Сибири — от Урала до Тихого океана. На фоне исторических событий воссоздается картина последовательного строительного освоения территории, рассматриваются основные направления размещения многочисленных поселений (зимовий, острогов, крепостей, первых городов). Рассматриваются деревянные крепости, их конструктивные и художественные особенности. Рассказывается о деревянных и первых каменных постройках Тобольска, Тюмени, Верхотурья, Иркутска, Якутска и других городов. Статьи«Городские водоемы Бухары и Самарканда»В. И. Кочедамов. Городские водоемы Бухары и Самарканда // Архитектурное наследство, 1957, №8, С. 165-186. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 3,8 Мб). «Цепные мосты в Петербурге первой четверти XIX века»В. И. Кочедамов. Цепные мосты в Петербурге первой четверти XIX века // Архитектурное наследство, , 1959, № 10, C.209-220. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 2,5 Мб). «Строительство Тюмени в XVI-XVIII веках»В. И. Кочедамов. Строительство Тюмени в XVI-XVIII веках. — Тюмень: Ежегодник. Тюменский областной краеведческий музей, 1962, Вып. 3, C. 83-106. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 4,4 Мб). В середине XVI столетия созданное из ряда удельных княжеств государство «всея Руси» вынуждено было активно оборонять свои западные, южные и восточные границы.Наследники распавшейся Золотой Орды — ханства Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирское, поддерживаемые Турцией, все еще совершали набеги. В Сибирском ханстве сменивший Едигера хан Кучум в 1572 году перестал платить дань, убил русского посла и готовил поход на Пермь. Набеги сибирских татар особенно беспокоили солепромышленников Строгановых, с 1558 года основавших свои предприятия на Каме и Чусовой. Им разрешено было иметь свои военные отряды, а в 1574 году Москва даже рекомендовала «замирить» Сибирское ханство и «на Иртыше и Оби и наиных реках, где пригодится для бережения... крепости делать и сторожей с вогненным нарядом держать». С этой целью Строгановы снарядили отряд своих ратных людей и волжских казаков и отправили в поход под командованием Ермака.Перевалив Уральский хребет, Ермак разбил на реке Туре татарского князька Епанчу и подошел к городу Чимги-Тура. Захватив его, русские спустились по Туре на Иртыш. После жестокого сражения с ханом Кучумом 26 октября 1581 года, взяли его столицу город Кашлык (Искер). Подвижная татарская конница во главе с ханом ушла в степь. В мелких, но изнурительных боях отряд русских постепенно редел. В августе 1585 года он был атакован татарами во время сна. Здесь погиб и сам Ермак. Русские отступили по Иртышу и Оби за Урал. Новый отряд воевод Сукина и Мясного и письменного головы Чулкова пришел в Сибирь в 1586 году. Он двигался также по Туре и остановился в городке Чимги-Тура, зазимовав тут, основал первый в Сибири русский город Тюмень. «Русские поселения в Северной Америке»В. И. Кочедамов. Русские поселения в Северной Америке // Архитектурное наследство, 1967, №16, С. 107-120. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 2,8 Мб). «К вопросу о датировке первых русских построек в Сибири»В. И. Кочедамов. К вопросу о датировке первых русских построек в Сибири // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института археологии АН СССР, 1968, вып. 113, С. 67-73. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 481 Кб). «Город Мангазея»В. И. Кочедамов. Город Мангазея // Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура, 1969, №2, С. 82-88. Электронное репринтное издание (PDF-файл, 500 Кб). «Якутская деревянная крепость конца XVIII векаВ. И. Кочедамов. Якутская деревянная крепость конца XVIII века. Рукопись статьи (PDF-файл, 1380 Кб). «Якутск»В. И. Кочедамов. Якутск. Рукопись статьи (PDF-файл, 2125 Кб). «Строительство Кяхты в XVIII и XIX веках»В. И. Кочедамов. Строительство Кяхты в XVIII и XIX веках. Рукопись статьи (PDF-файл, 2884 Кб). «А. И. Лосев — иркутский архитектор конца XVIII — нач. XIX в.»В. И. Кочедамов. А. И. Лосев — иркутский архитектор конца XVIII — нач. XIX в. Рукопись статьи (PDF-файл, 860 Кб). Постоянный адрес этой страницы: www.russianlaw.net/art/kochedamov/ |

Диск включает в себя труды по истории отечественного градостроительства, рукописи, рисунки и личный архив советского архитектора и историка архитектуры Виктора Ильича Кочедамова.

Диск включает в себя труды по истории отечественного градостроительства, рукописи, рисунки и личный архив советского архитектора и историка архитектуры Виктора Ильича Кочедамова.